31家最赚钱的AI小公司_个人应用篇

vol.20 AI小公司

一批新生代AI公司正在验证商业的另一种可能:以极小团队服务海量用户,在冷门场景赚取亿万收入,用细微创新引爆行业变革。

文 | 指数资本数据中心

谁是AI时代的明星企业?

我们曾习惯用「巨头」「独角兽」「千亿估值」锁定赢家,但今天,一批新生代AI公司正在验证商业的另一种可能:以极小团队服务海量用户,在冷门场景赚取亿万收入,用细微创新引爆行业变革。

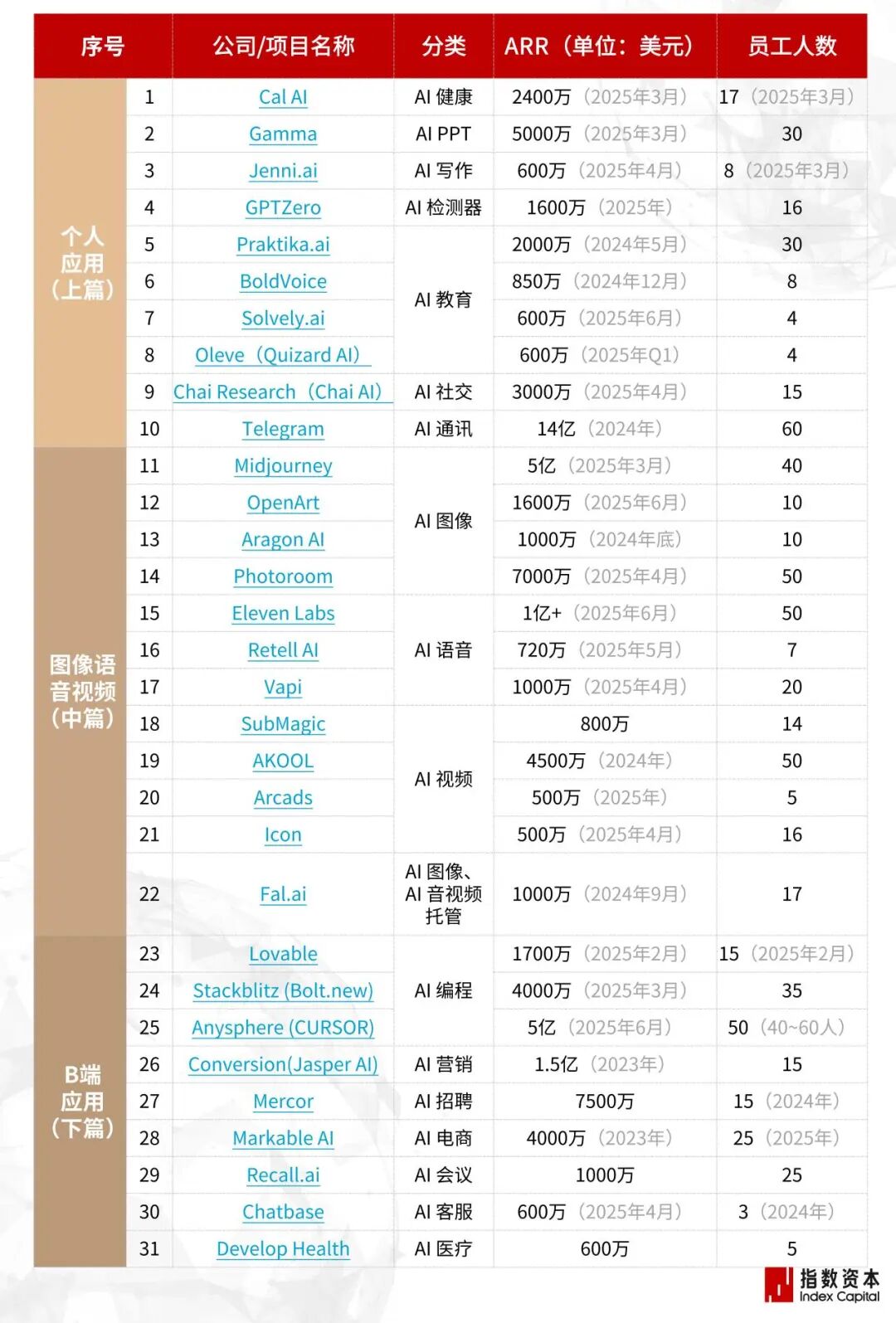

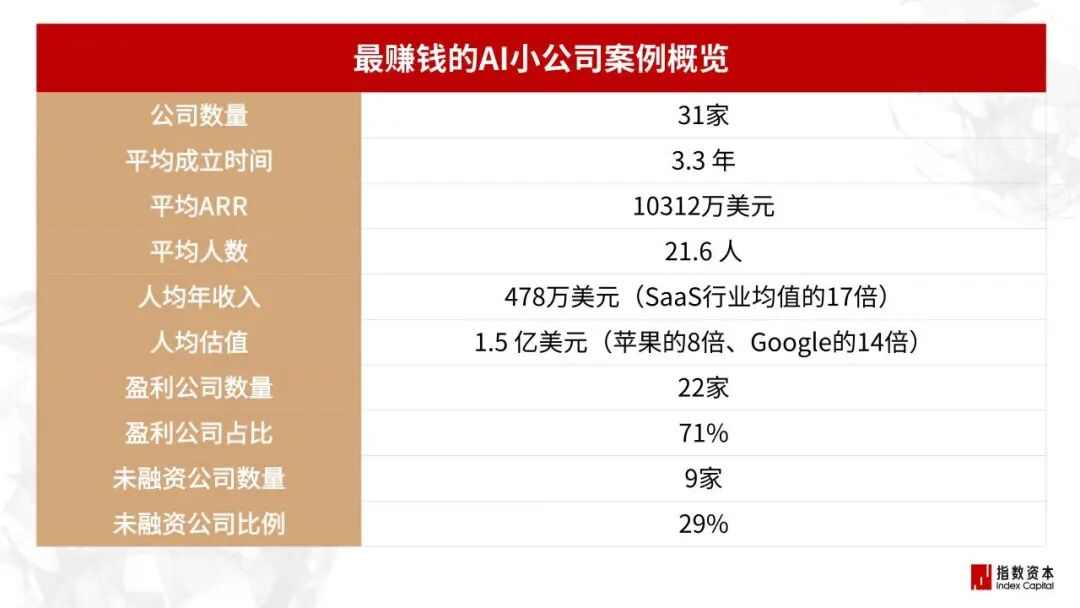

我们将要分享的这31家公司,平均成立时间不过3年多,员工数最多60人,最少只有3人,最年轻的创始人是17岁高中生,却创造了从500万美金到十几亿美金不等的年收入,其中22家已实现盈利,有9家成立至今从未融过资。2025年5月,美国著名投资人Henry Shi在Linkedin发布这一《顶尖精益AI Native公司排行榜》后,引起全球广泛关注。

这些隐形王者的成功,是对技术霸权和规模崇拜无声的驳斥。“小团队”更加灵活敏捷,规模不再垄断价值;“小赛道”走出窄缝之王,垂直不再代表局限。

在原榜单基础上,我们更新了相关数据、做了详尽的案例拆解,试图找出“AI小公司赚钱公式”。出于篇幅考虑,我们将分成上中下3篇,分享这31家“非典型”AI明星公司的案例研究。

在上篇,我们集中讨论10款个人应用;

中篇12个案例,均为图像、语音、视频相关项目;

下篇9个案例,均为增效工具,多服务于B端。

Cal AI - 一张照片识别卡路里

2024年 美国纽约 17名员工

ARR:$2400万(2025年3月)

核心产品 用户拍摄食物照片,系统自动分析热量及营养成分(蛋白质、碳水、脂肪)

主要用户 年轻健身群体

团队背景 两名创始人都是高中生,分别为Zach Yadegari(CEO)与 Henry Langmack(CTO)

数 读 Cal AI

产品快速赢得市场认可

2024年5月产品上线

首月收入3万美元,次月突破10万美元

2024年12月,App下载量超300万次

2025年3月,下载量突破500万次

月均收入突破200万美元

月活跃用户留存率30%+(高于行业平均)

App Store与Google Play评分

均达4.8星(累计14万+评论)

核心用户产生大量商业价值

Cal AI 做对了哪些事

年轻人最懂年轻人

两位创始人创立公司时仅17岁,本身就有明确的健身计算热量需求,能准确把握目标用户需求。

优秀的付费模式设计,吸引大量核心用户整年订阅

通过免费订阅吸引用户,再通过价格优势引导用户年费订阅,最后给出折扣,促进最终付费。

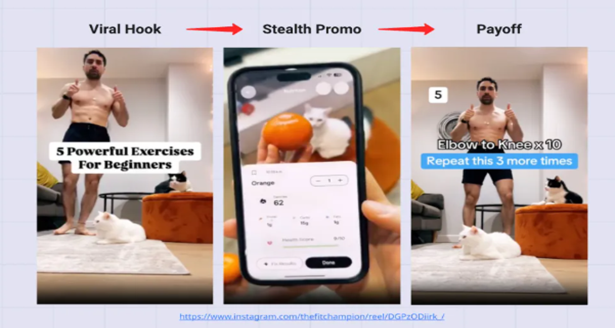

强大的社交媒体运营能力

与顶级健身博主合作,通过暗广模式推广,自有账号持续输出爆款内容,Tik Tok账号每日更新。

人数精简,截至2025年3月团队仅17人。

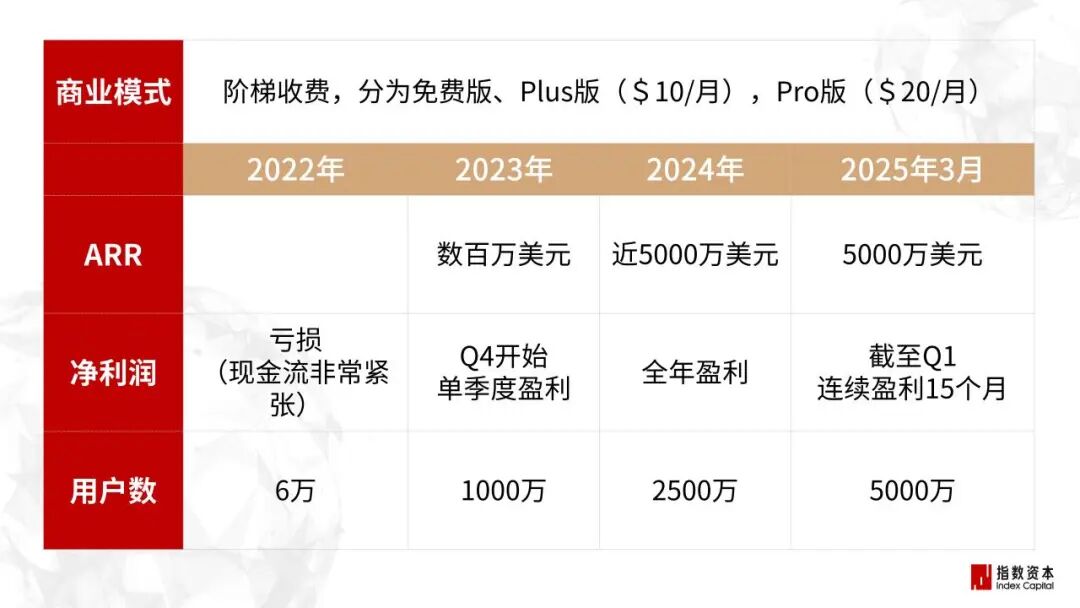

Gamma - 一句话生成PPT

2020年 美国旧金山 30名员工

ARR:$5000万(2025年3月)

核心产品 AI内容创作平台,高效生成、设计专业级PPT/文档/网页。以“卡片式模块化设计+实时动态交互”为核心特色,突破传统工具(如 PowerPoint)的静态逻辑,实现“10 秒生成初稿、3 分钟完成专业级作品”。

主要用户 非专业人士

团队背景 三名创始人均来自 SaaS公司Optimizely,分别是Grant Lee(CEO)、James Fox(CTO)和 Jon Noronha(CPO)

数 读 Gamma

增长迅速且盈利能力强

已完成 2 轮融资

2021年8月,获700万美元种子轮融资

2024年5月,获1200万美元A轮融资

Gamma做对了哪些事

借助AI能力,实现快速增长

2023年3月,全面接入 GPT-4 和 Stable Diffusion,推出“一句话生成PPT”功能,用户量从每日数百激增至1万+,3个月内新增300万用户。

初期人工适配,弥补AI能力不足

Gamma没有跟随当时“AI Native”的浪潮,而是利用更成熟的AI对话功能,帮助用户在1分钟内就体会到原本需要1小时才能实现的效果,大大加速了新用户的引导和转化效率(例如,图片是AI从图库“挑选”而非生成)。Gamma正确地利用了AI能力,让AI的效果,体现在“快速展现产品价值”,而非“帮用户直接生成结果”。

关注社交媒体运作,创始人个人社交媒体

为公司带来大量流量。

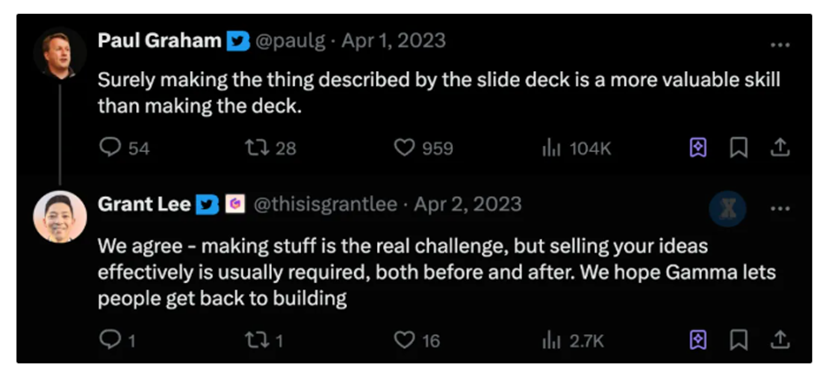

▲Gamma创始人与YC创始人Paul Graham在社交媒体互动,吸引大量用户

人数精简,截至2025年3月团队仅30人。

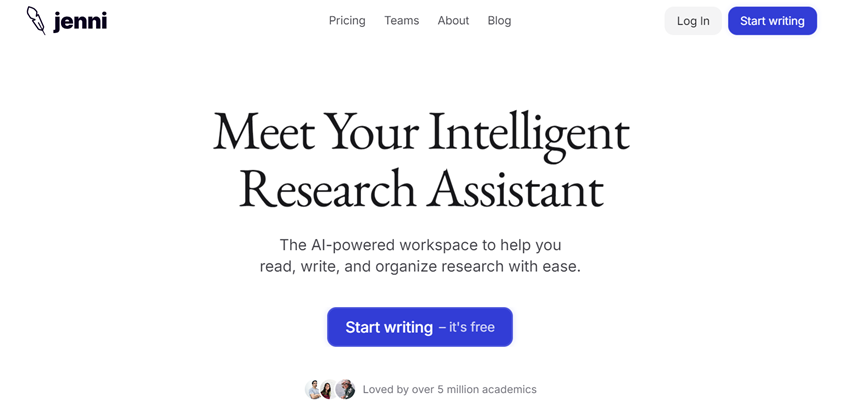

Jenni AI - 学术论文写作助手

2019年成立 8名员工

ARR:$600万(2025年4月)

核心产品 AI逐段辅助学术写作的垂直领域工具。核心理念是“AI协助而非替代”,确保用户对内容的完全主导权。

主要用户 学生、研究人员

团队背景 两位创始人此前曾经历4次创业失败,一个是文学背景(David Park),另一个是计算机科学背景(Henry Mao)

数 读 Jenni AI

产品两次转型后,获得高速增长

社媒上的高光时刻

2022年7月,科技博主Zain Kahn在推文中推荐Jenni AI

该推文获34万点赞、24万收藏,全网浏览量超10亿

Jenni AI单日订阅收入达1万美元

已完成 1 轮融资

2019年,获60万美元种子轮融资

Jenni AI 做对了哪些事

差异化赛道选择

Jenni AI产品几经转型。

最初定位为SEO写作工具(2019年),以“真人写手+AI辅助”模式,采用GPT-2模型,效率提升约10%~20%;

2020年GPT3发布后,清退人类写手,转型为纯AI驱动的SEO写作SaaS工具,但因竞争激烈(Jasper.ai、Copy.ai等头部崛起),月收入停滞在约2000美元;

2022年初,转型为深耕学术专业写作垂直场景,重构产品逻辑,从“生成整篇文章”改为“逐段辅助写作”,聚焦学生、研究人员的论文写作痛点(如紧急截止日期、文献管理),解决效率与严谨性要求。

这次转型后,用户数、收入高速增长。

创新的社交媒体运营策略

2022年下半年,公司启动短视频营销策略,用户高速增长。初期起号,找粉丝画像匹配的influencer拍短视频广告,再放到Jenni AI自己的号上宣传产品,不用influencer的主账号。由于现在短视频平台优秀的算法匹配机制,合适内容会找到合适的用户。创作者也乐意接受这个提议,因为这样打广告不会影响主账号的内容调性。

公司还会在一个平台同时运营多个账号,每日更新,快速测试视频创意,找到合适创意后快速复制。例如“你有一篇论文即将到截止日期”的系列短视频,已产生3亿多浏览量。

人数精简,截至2025年3月团队仅8人。

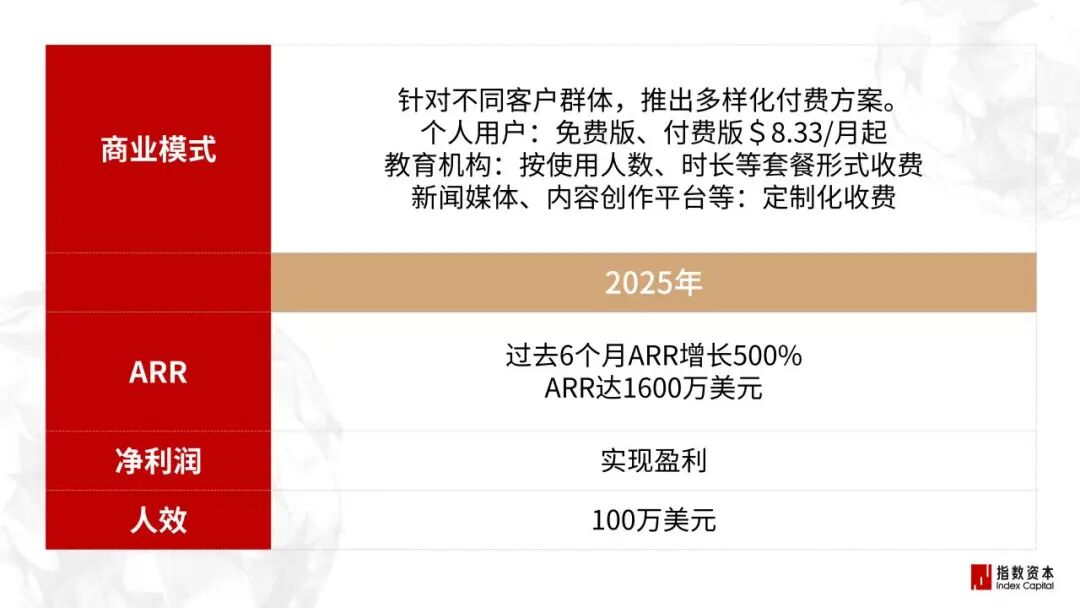

GPTZero - AI内容检测器

2022年12月 美国纽约 16名员工

ARR:$1600万(2025年)

核心产品 一款有效检测AI生成内容、对抗AI剽窃行为的工具。提供文本检测框,用户粘贴文本后,能快速判断内容由人类还是AI生成。底层技术基于文本的“困惑度”和“突发性”两个指标,人类写作的文本,复杂性高,即困惑度更高;句子长短结合,即突发性更大。

主要用户 教育工作者(防止学术不端)

新闻媒体从业者(识别虚假新闻)

内容创作平台运营者(保障内容原创性)

招聘行业从业者(判断简历真实性)

团队背景 创始人Edward Tian在普林斯顿大学主修计算机科学、自然语言处理,同时辅修新闻学。在BBC实习时,他编写代码,助力记者识别AI生成内容,从中深刻认识到AI内容检测工具的市场需求。

另一位创始人Alex Cui是Edward Tian的高中好友,拥有多伦多大学机器学习硕士学位,在 GPTZero发展初期加入团队,两人携手将Web应用改写为独立平台。

数 读 GPTZero

用户量飙涨

2023年1月2日,产品发布后一周,用户数约3万

2023年5月,用户数约120万

2024年,用户数增长至400万

收入高速增长,已实现盈利

已完成 2 轮融资

2023年5月,获350万美元种子轮融资

2024年6月,获1000万美元A轮融资

GPTZero 对中国AI创业公司有哪些启示

抓住机会窗口期

ChatGPT等生成式AI在2022年11月下旬发布后迅速走红,GPTZero踩中内容真实性危机风口,时机精准,需求刚性。

避免技术空想,聚焦真需求

GPTZero解决的是AI普及后的确定性痛点(如学术造假),而非追逐技术噱头。其凭借自研语言模型+海量数据训练,准确率碾压竞品,获得了用户的高度认可。例如,OpenAI 在2023年初推出的AI检测器因效果不佳,7个月后关闭。

垂直场景深挖,避开大厂射程

GPTZero从教育扩展至政府、招聘等多元场景,构建生态护城河。

中国AI公司可避开大厂射程(如通用大模型),选择高专业性领域(法律、医疗、教育),构建行业Know-How壁垒。

精益运营,“小团队+AI工具”高效模式

16人团队通过自动化工具(如AI客服、营销Agent)支撑百万用户,实现规模化盈利,中国公司可借鉴其人效模型。

盈利先行,融资辅助

先跑通付费模型(Freemium转化率超10%),再引入资本扩张,避免烧钱陷阱。

价值观共鸣

GPTZero以“守护人类创作”使命,吸引用户与投资人,形成品牌信任。

GPTZero的成功,印证了AI时代的“反直觉”法则:

在技术狂热中解决其衍生的负面问题(如真实性危机),同样能诞生高价值公司。其核心在于精准需求捕捉、技术实用主义、精益运营——这对中国AI创业者的启示远比技术本身更具普适性。

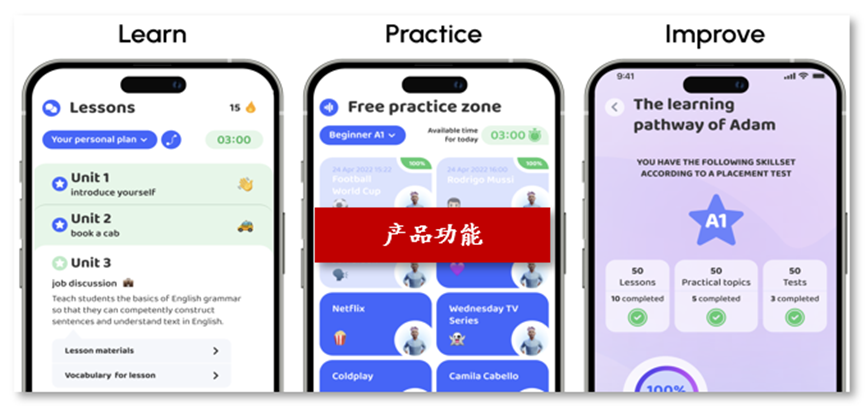

Praktika.ai - 沉浸式口语学习

2022年 美国威尔明顿 30名员工

ARR:$2000万(2024年5月)

核心产品 个性化、沉浸式语言学习应用。允许用户创建AI虚拟化身,模拟多种口音,并根据交互数据定制学习方案;AI化身模拟人类对话情感和语气,学习过程逼真。

主要用户 遍布100多个国家,60%来自非英语母语地区,包括:

拉美、东南亚等新兴市场职业人士(英语面试、外企工作)

学生(备考雅思、托福)

价格敏感用户(替代真人外教)

团队背景 CEO Adam Turaev曾在2019年联合创立对话式AI平台Clever Bots。Anton Marin任CTO,Ilya Chernyakov任CPO。

数 读 Praktika.ai

全新的语言学习方式

AI虚拟导师互动实现

0.1秒延迟、99%精确度、100%实时性

提供超1000节课程

超10000分钟练习时间

高效商业化

付费转化率18%(行业均值5%)

月活留存率45%

截至2024年5月

1200万月度活跃用户

ARR近2000万美元

员工30人(技术占70%)

横跨15国的分布式团队(2023年披露)

已完成 2 轮融资

2022年1月,获250万美元种子轮融资

2024年5月,获3550万美元A轮融资

Praktika.ai 对中国AI创业公司有哪些启示

垂直场景深耕,避免“大而全”

Praktika避开全能型AI Tutor陷阱,精准聚焦高需求(英语)与高增长市场(新兴国家)。并聚焦口语练习单一场景,解决可量化痛点(如“不敢开口”)。

采用多种先进的底层技术,融合创新

结合成熟大模型(如GPT)与垂类算法(如发音评估),降低研发成本。Praktika虚拟导师的“情感化交互”(0.1秒延迟、99%精确度、100%实时性)远超竞品;多模型动态调用(GPT-4 Turbo + Gemini处理语义,ElevenLabs优化语音合成),数TB匿名数据强化模型,降低幻觉率。

全球化运营

分布式团队覆盖多时区,本地化内容(如亚洲口音)提升渗透率。

精益商业模式,提高商业化效率

参考“订阅制+低客单价”策略,订阅制降低用户决策门槛,付费转化率18%(行业均值5%),通过高留存(Praktika月活留存率45%)而非高定价盈利。此外,Praktika利用融资快速扩展语言种类(西班牙语/法语)及区域中心(东欧)。

Praktika.ai的成功印证了“垂直场景+极致体验+高效商业化”的AI创业范式。

其核心在于:不以技术炫技为导向,而是以用户愿付钱的需求为锚点,用AI重构体验与成本结构。中国创业者可借鉴其路径,在庞大内需市场中,寻找未被满足的“高频、高价值、高壁垒”场景,避免陷入通用大模型的军备竞赛。

BoldVoice - 英语口音辅导

2021年 美国纽约 8名员工

ARR:$850万(2024年12月)

核心产品 运用先进的AI语音识别和分析技术,帮助非母语者学习英语口音和发音。用户朗读一小段英文,系统几秒便能精准判断口音偏差,制定个性化的纠正学习方案,并在用户学习过程中实时反馈。同时提供好莱坞口音教练录制的专业课程,带来地道发音教学。

主要用户 25~45岁移民专业人士;东亚学生

团队背景 创始人Anada Lakra(CEO)是印度裔,曾亲历口音带来的职场障碍。她意识到非英语母语者在提升英语口音、发音以及流利度方面存在着迫切需求,而专业的口音辅导费用高昂,每小时定价在50美元~数百美元不等。Lakra决心通过创新的技术手段,让高质量的1对1口音辅导服务能够惠及大众。

另一创始人Ilya Usorov(CTO)是俄罗斯移民,同样因口音问题遭遇沟通困境。

数 读 BoldVoice

渗透高付费市场+新兴市场

美国用户原占比70%,2024年降至30%

中、韩、日用户占新增收入40%

需求场景中,职场晋升占61%,备考占23%,社交自信占16%

已实现盈利

2024年12月,以8人团队实现盈利

ARR 850万美元

人效106万美元

已完成 2 轮融资

2021年7月,孵化阶段获60.5万美元融资

2023年8月,获610万美元种子轮融资

BoldVoice对中国AI创业公司有哪些启示

垂直场景>大而全

BoldVoice避开红海竞争(词汇/语法),切入需求真实且付费意愿高的细分市场——发音训练、口音矫正。中国公司可借鉴,如聚焦“商务英语谈判”或“方言保护”等细分场景。

病毒营销实现低成本获客

BoldVoice设计出病毒营销活动,如“口音测试猜你的出生地”,结合身份认同,创造社交货币,引导用户主动分享结果。中国企业可借鉴“测试类”裂变活动(如“你的方言等级”),结合微信/抖音生态。

技术解决效率,人文解决信任

BoldVoice建立技术+内容双壁垒:好莱坞教练资源(稀缺性)+自研AI纠音模型(精准度)。这一策略平衡了技术与人文,避免AI完全替代真人教练。

全球化与本土化

企业可在初期瞄准高付费市场(欧美),再下沉新兴市场(如东南亚)。在全球化过程中,文化敏感性值得重视,如BoldVoice避免“口音问题化”,强调“自信表达”而非“迎合标准”。

BoldVoice的成功证明:

在AI应用红海中,极致聚焦细分需求、绑定稀缺资源(好莱坞教练)、设计社交裂变钩子,是中小团队突破巨头的关键路径。

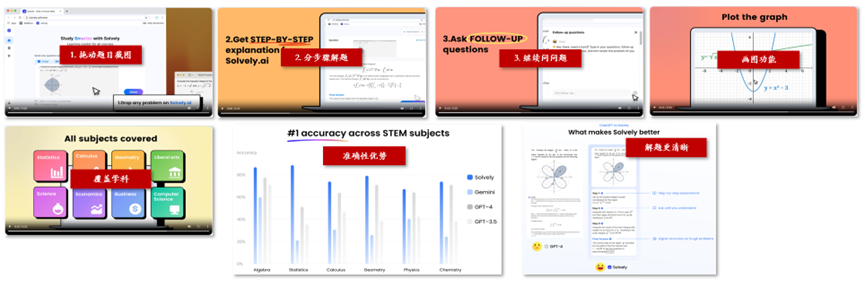

Solvely.ai – AI答疑辅导

2023年4月 美国旧金山 4名员工

ARR:$600万(2025年6月)

核心产品 多学科AI答疑应用。通过手机拍摄作业题目上传后,15秒内即可获得答案,包括详细的解题步骤和思路分析。根据用户的提问情况,会提供个性化辅导,还能自动记录学习轨迹,生成学习报告,制定更有效的学习计划。目前学科覆盖数学、物理、化学、生物、语文、历史、地理、政治等。

主要用户 K12学生、大学生、家长群体、教育机构与教师

团队背景 核心成员背景未公开,根据技术架构推测其具备AI工程与教育科技交叉背景。另据媒体报道,Solvely出自中国团队,主体公司是北京数驱互娱科技有限公司,专注于文字类和益智类休闲游戏,香港运营公司主体是加勒比熊猫。Solvely现已拆分独立运营。

数 读 Solvely.ai

小团队 大创收

截至2025年6月,团队仅4人

用户数达200万

ARR达600万美元

人效150万美元

目前无公开融资

市场推广极为敏锐

抓住竞品下架契机

单月广告投放10.6万组

iOS用户单周下载量20万

Solvely对中国AI创业公司有哪些启示

赛道选择上,宁做“窄缝之王”,不碰红海市场

在巨头忽视的细分场景(如理科解题)做到极致,比覆盖全学科更易商业化。Solvely初期放弃“全学科”大而全路线,主攻理科标准化解题(占市场需求60%),降低模型训练复杂度。

技术实用主义,避免重复造轮子

不迷信单一模型,无需自研大模型,用现成API组合优化体验(如GPT-4+Gemini+ Claude)。Solvely仅调整模型交互逻辑,将解题步骤拆解为“原子化”问答,实现差异化。

Solvely在解题准确度和详细性上表现卓越,对STEM学科的解题准确率高于主流模型,且能提供完整且深入的解题思路,培养学生的思维能力。

增长黑客策略,敏锐抓住超车窗口期

Solvely.ai 在市场推广方面极为敏锐,抓住竞品 Gauth 在美国下架的时机,投放“替代Gauth,性能更优”广告,单周下载量20万;高峰期单月广告投放量10.6万组,后削减依赖自然流量。此外,其商业模式灵活,提供多种订阅套餐,还有邀请码机制,鼓励用户分享,扩大产品覆盖面。

对创业企业来说,需储备快速响应流量的预案(如预置替代性广告素材),才能精准卡位市场空窗期,抓住竞品下架、政策变动(如Gauth事件)等超车机会。

AI替代人力,极简组织模式

4人团队年创收600万美金,核心是由AI Agent承担70%标准化工作(如客服、广告投放),人只做决策和调优。中国公司可参考此模式,将团队控制在10人内。

Solvely的案例证明:

小团队+垂直场景+技术实用主义是AI应用盈利的黄金三角,其模式为中国创业者提供了可复用的“轻量突围”路径。

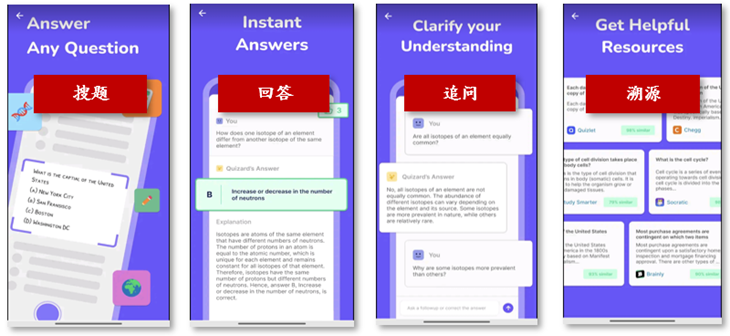

Quizard AI - AI即时答题

2023年1月 纽约 4名员工

ARR:$600万(2025年Q1)

核心产品 多学科即时答题应用。学生上传问题照片(数学公式/生物图表/历史简答题等),只需数秒就能得到答案,包括清晰的分步解释、推导过程等,并且支持深度追问,还能为每个学生生成个性化的学习路径和练习集。Quizard AI覆盖数学、生物、历史、英语、哲学、计算机等超过30个学术领域,且在物理、化学等复杂学科上,拥有很强的多模态解析能力。

主要用户 北美中学生(占比55%)、大学生(占比30%)

团队背景 创始团队成员包括 Michael Giardino(CEO)、Sidhant Bendre(CTO)和Achraf Golli(CPO)等。他们在自身学习过程中,感到现有教育体系无法满足每个学生的独特学习需求,希望利用AI技术,为学生提供定制化学习路径和即时帮助。

数 读 Quizard AI

用户需求强烈

晚8~10点为使用高峰

考前一周DAU提升300%

家长占付费用户70%,替代家教需求强烈

4人小团队 人效比极高

已完成 1 轮融资

2023年7月,获60万美元种子轮融资

Quizard AI对中国AI创业公司有哪些启示

垂直场景切入

避免“大而全”,聚焦高需求细分领域(如Quizard专注理科解题)。

技术需为场景服务

不盲目追求大模型,而是融合OCR、公式识别等解决具体问题。多模型融合策略将理科解题准确率提升至90%+,建立学科壁垒。

轻量化冷启动

通过TikTok展示“15秒解题”的魔法瞬间(Magic Moment),实现低成本传播。

设计灵活商业模式

Quizard定价策略灵活,低至0.1美元的单题定价吸引学生试水,再通过订阅制留存,提升LTV(用户终身价值)。

合规性把控

Quizard加入“学术诚信提示”,以规避欧美高校对AI作弊的抵制风险。

极简团队结构

4人初期团队创造600万ARR,人效比达$150万/人。

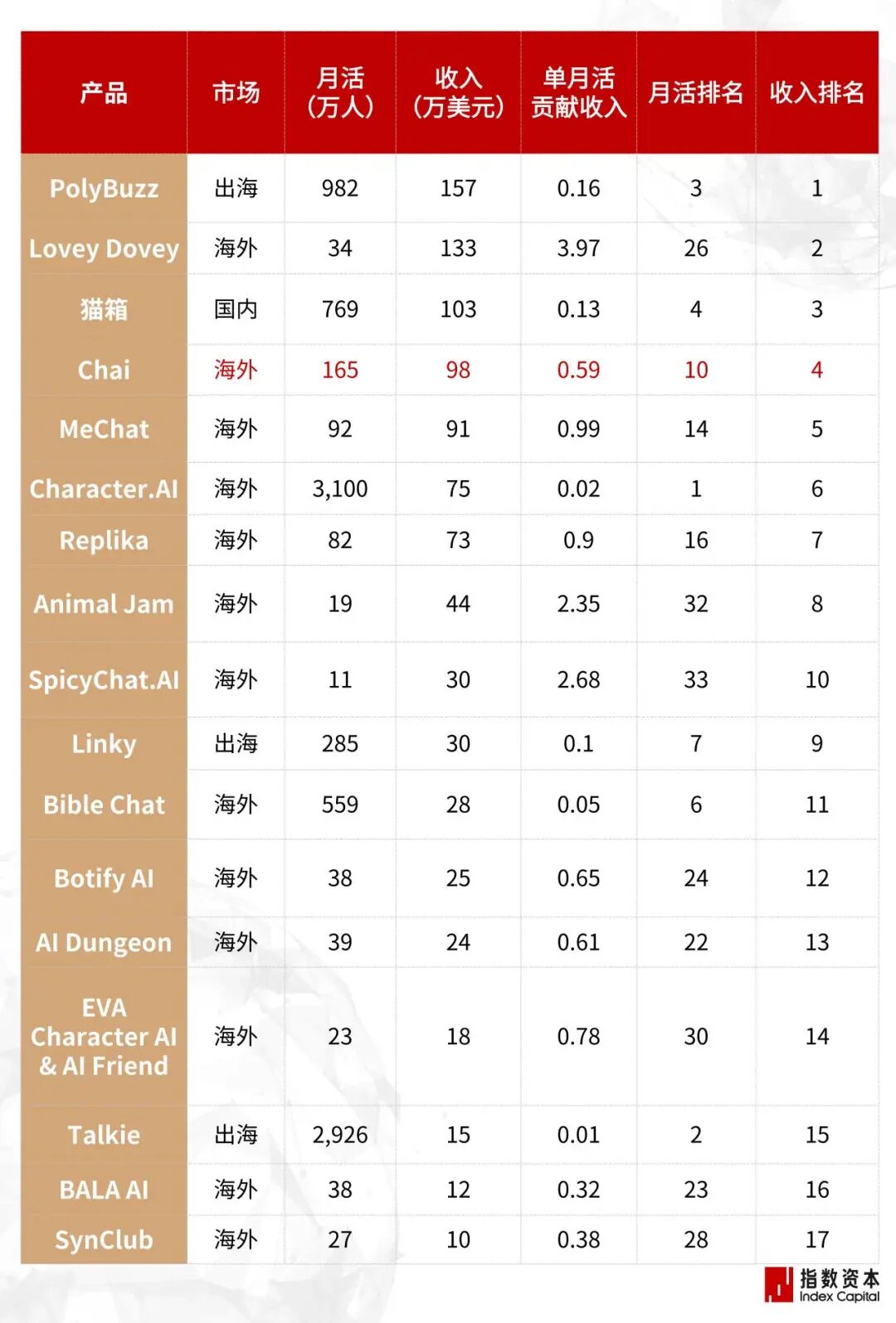

Chai AI - AI伴侣

2020年成立 约15名员工

ARR:$3000万(2025年4月)

核心产品 社交陪伴产品,基于生成式AI技术,提供情感支持、创意探索和娱乐化聊天体验

主要用户 15~25岁女性(占比超50%)

团队背景 由剑桥大学团队(William Beauchamp等5人)创办,核心成员来自剑桥、OpenAI、Google

数 读 Chai AI

核心竞争优势:高付费转化率+低成本

用户粘性是Chai商业价值转化的核心杠杆

用户每日平均使用时长达到81分钟

且使用50周后仍有15%的留存率

超万个UGC角色生态

用户与AI角色每日交互量突破10亿次

积累40亿条用户-机器人对话数据

美国用户ARPU(单用户平均收入)达$5.67

显著高于获客成本(<$4)

付费转化率12%(行业平均5%)

截至2025年4月

依靠160万日活

实现3000万美金ARR

截至2025年年底

预期日活提升到450W

全年收入有望突破6900万美金

已完成 2 轮融资

早期拒绝外部资本,依赖盈利再投入

2023年8月,获200万美元种子轮融资

2023年12月,获算力供应商CoreWeave

800万美元战略投资

对比竞品:单月活贡献收入效率高

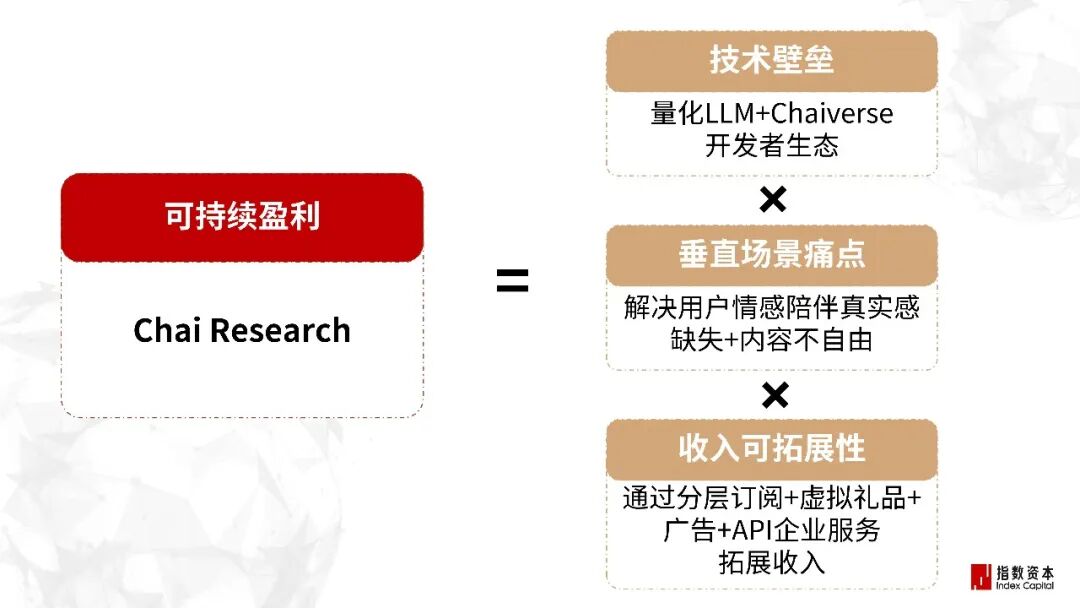

Chai AI 做对了哪些事

产品设计切中痛点:沉浸、“会开车”、真实恋爱感

AI陪伴产品的痛点之一,是机械对话缺乏情感张力。竞品(如Character.AI)对话易逻辑断裂,而Chai通过长上下文记忆(支持数十轮回溯)和细腻描写(肢体语言、心理活动),使交互“更像真实恋爱”。

痛点之二,是内容限制压抑用户表达。Chai开放NSFW(成人向)内容,无严格过滤,满足用户“边界探索”需求(如用户反馈“只有Chai接得住高难度‘开车’”)。

痛点之三,是用户难以主导剧情。相比竞品“话痨式”主动输出,Chai刻意保留创作留白,由用户补充细节,提升沉浸感。

技术杠杆化,以创作者生态替代PGC

2023年8月,Chaiverse以100万美元奖金池启动全球AI竞赛,彻底激活了开发者生态:数千个对话模型涌入平台,几乎每小时都有新角色上线。这一开放策略,大幅降低了内容成本,同时提升留存。

小团队模式,“只聘用超级明星”

截至2024年,Chai团队仅有15人,单员工年创收超150万美金。其中工程师占比超70%,CEO坚持"只聘用超级明星",工程师年薪高达$87.5万(含股权)。用户服务团队仅2人,对话内容靠AI审核。

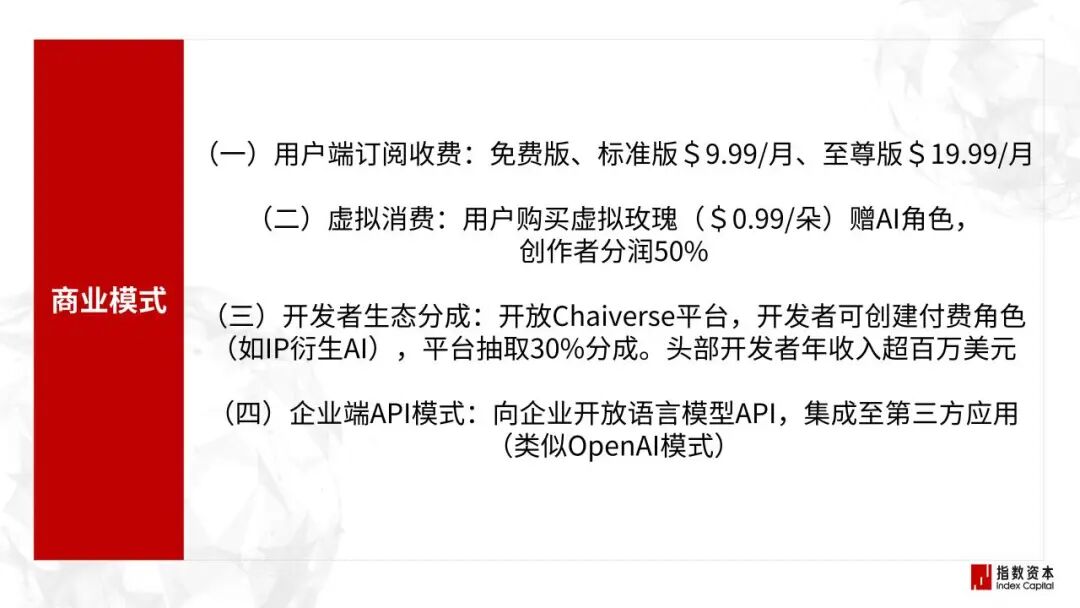

变现设计:嵌入非理性消费场景

情感场景下,用户支付意愿为工具型产品的3倍。相比Character.AI仅靠刚需订阅模式,Chai的商业模式设计更为灵活,除了虚拟礼品等创意外,免费版限3小时/70条消息,对话中精准植入广告;标准版无限消息、去广告;至尊版增加角色定制、记忆功能,将“陪伴价值”转化为可持续的商业增长。

总结Chai盈利的乘积效应:可持续盈利=技术壁垒 × 垂直场景痛点 × 收入可拓展性

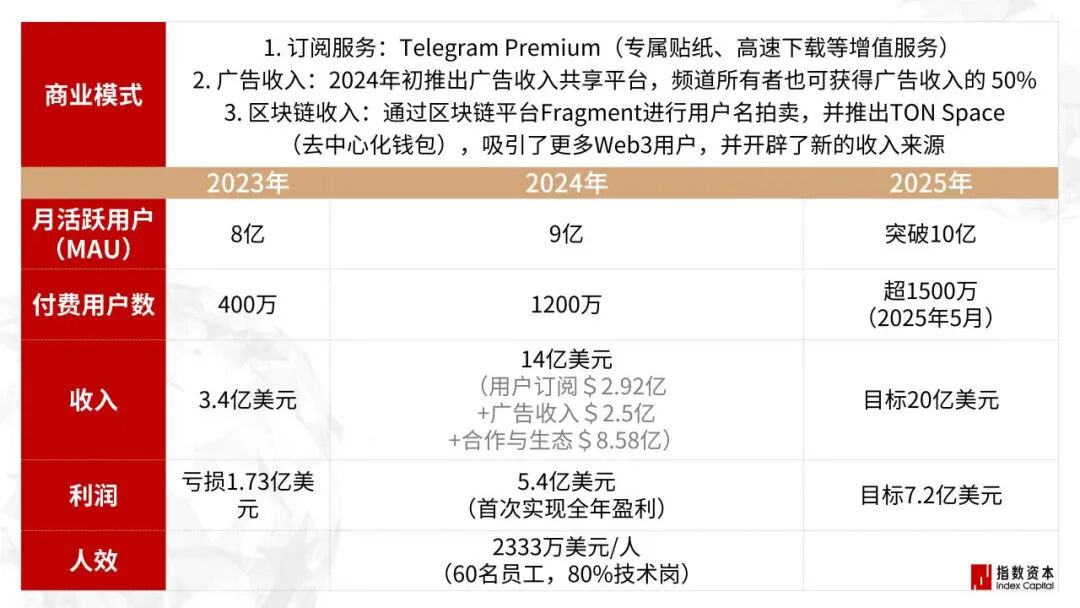

Telegram – 国际即时通讯应用

2013年 迪拜 约60名员工

ARR:$14亿(2024年)

核心产品 国际社交应用,以其对隐私的承诺、创新的功能和独特的盈利方式吸引了全球用户。私密性和开放性使其成为民主抗议活动的重要工具,也被一些暴力组织和极端分子利用,导致其在多个国家遭遇屏蔽或严格监管。

主要用户 25~34岁全球用户,俄、乌、中东为核心市场,印度下载量第一

团队背景 俄罗斯兄弟Pavel Durov(CEO)与 Nikolai Durov(CTO)

Pavel拥有俄、法、阿联酋等多重国籍,主张“数字世界公民”,坚持平台中立性,因拒绝向俄罗斯政府提交VKontakte(其创立的社交平台)用户数据而被迫离开俄罗斯,为追求“无审查的隐私通讯”而开发 Telegram;

Nikolai设计端到端加密协议MTProto及分布式服务器架构,曾悬赏20万美元测试系统安全性,无人破解。

数 读 Telegram

全球月活用户突破10亿

2014年初,Facebook宣布收购WhatsApp

Telegram几天内下载次数突破80万(替代Whatsapp)

2017年12月,官方宣布用户超1亿

截至目前,月活跃用户破10亿

日均使用41分钟,日均打开21次

25~34岁用户为主

女性用户42%,男性用户58%

2024年首次实现全年盈利

融资模式独特,目前估值300亿美金

2013~2017年,初始投入来自创始人Pavel自有资金,月均100万美元

2018年,ICO项目进行两轮私募

融资总额达17亿美元,创当时全球ICO纪录

2021年,发行10亿美元债券

2025年,发行15亿美元债券(年利率9%)

2025年,自家区块链平台TON生态融资4亿美元

目前估值300亿美元

Telegram 做对了哪些事

坚定不移地保护隐私

在数据泄露和隐私问题频发的时代,Telegram承诺不出售用户数据或在私人聊天中显示广告,赢得了一批重视数字隐私的忠实用户。产品设计了端到端加密的“秘密聊天”模式、自毁消息、双重身份验证等机制,提升账户安全性。

拥有众多创新功能

Telegram不仅是一款即时通讯工具,更是一个多功能平台,创新功能包括:大容量传输(2GB单文件,行业领先)、允许用户向大规模受众传播信息(频道支持无限订阅者,群组上限10万人)、机器人生态等。

跨平台无缝同步

云架构允许用户在多个设备之间无缝同步消息和媒体,便利性高。

技术杠杆×极简主义,成就极高人效

通过AI替代人力、API降低研发成本、用户自增长削减营销投入,实现成本结构的极致优化。

展望未来,Telegram或可通过以下方向进一步成长:

①在区块链与去中心化支付领域,探索更多基于TON的应用场景;②增加企业功能;③为频道内容创作者开发更多收入分成模式;④人工智能集成:改进搜索功能、聊天机器人和内容审核工具。

1

END

1